ブログ記事の構成案ってなんで重要なの?

具体的な作り方やコツも教えて!

今回は、このような悩みを解決します。

ブログ記事の構成案とは、コンテンツの「設計図」のようなものです。

構成案しっかり作ることで、読みやすく上位表示されやすい記事を書けるようになります。

しかし「具体的にどうやって作るの?」「作るときのコツは?」と疑問を抱く方も多いですよね。

そこで今回は、Webライターで構成案も担当している僕が、『記事構成の作り方』を解説します。

すぐに真似できる「テンプレート」も用意したので、最後まで読めば質の高い構成を作れるようになりますよ。

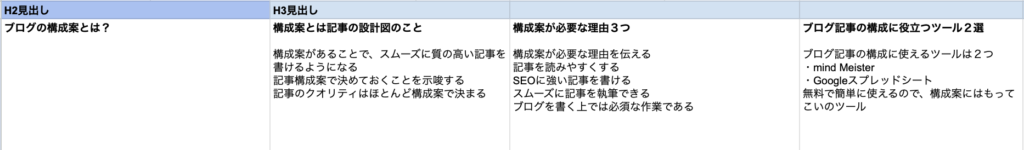

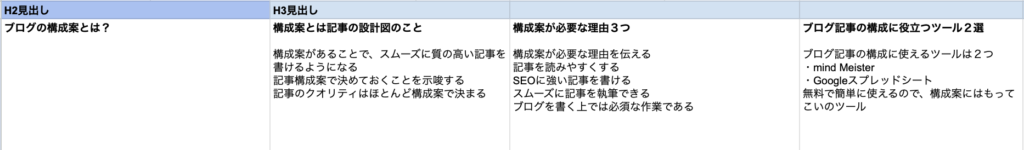

ブログの構成案とは?

まずブログ記事の構成案とは何か、なぜ作るべきなのかを簡単に紹介します。

- 構成案とは記事の設計図のこと

- 構成案が必要な理由3つ

- ブログ記事の構成に役立つツール2選

構成案とは記事の設計図のこと

構成案とは、記事の「設計図」のようなものです。

構成案があることで、スムーズに質の高い記事を書けるようになります。

ブログの構成案で決めておく内容は下記のとおり。

- 記事タイトル

- 想定読者

- 読者のニーズ

- 見出し

- コンテンツの内容

- リード文・まとめ文

記事のクオリティは、設計の段階でほぼ決まります。

上位表示させるためにも、必ず行いましょう。

構成案が必要な理由3つ

ブログ記事の構成案が必要な理由は、主に3つあります。

- 記事を読みやすくする

- SEOに強い記事を書ける

- スムーズに記事が執筆できる

書き手や読み手、さらにGoogleにとっても役に立つのが構成案です。

構成案を作るのは時間がかかりますが、読みやすい上に、記事執筆もスムーズになります。

ブログを書く上で「必須の作業」なので、ぜひ本書を参考に作ってみてください。

ブログ記事の構成に役立つツール2選

ブログの文章構成に役立つツールは、下記の2つです。

どちらかを使いながら、記事の構成案を作ってみてください。

MindMeister

Googleスプレッドシート

シンプルで使いやすい。構成案を作る時の定番ツール。

これらのツールを使うことで、全体像を俯瞰しながら文章構成を考えることができます。

では早速、ツールを使って実践していきましょう。

まなと

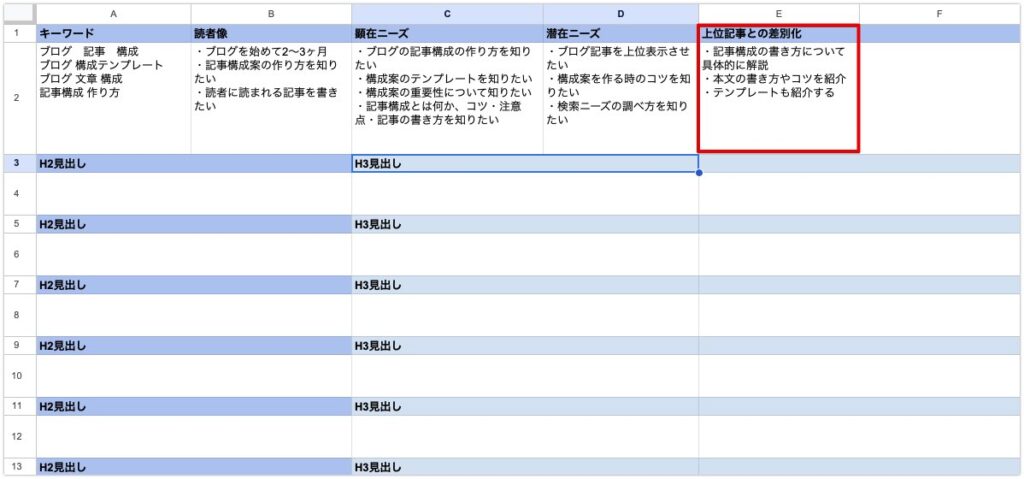

まなと今回はGoogleスプレッドシートを使って解説していきます!

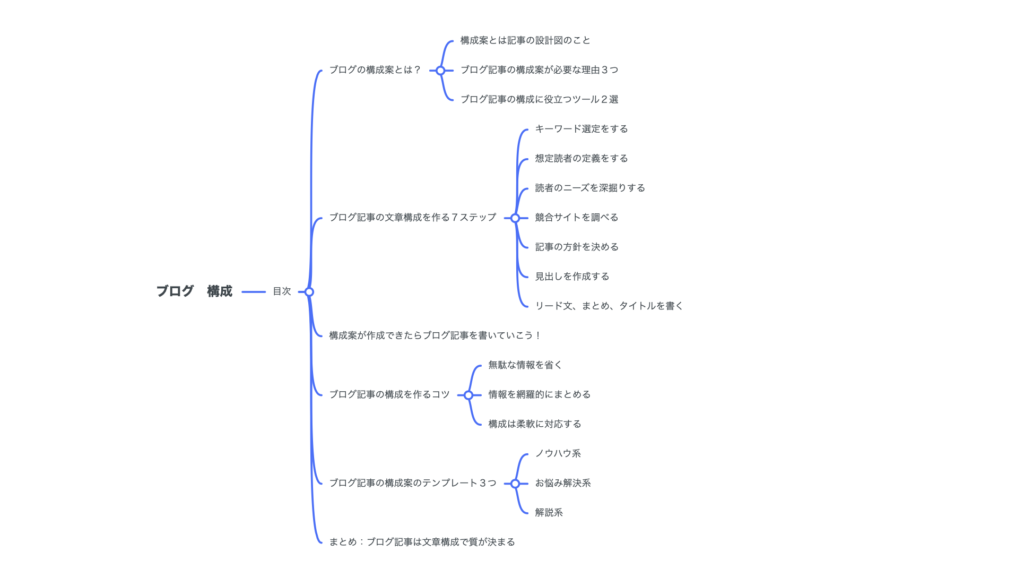

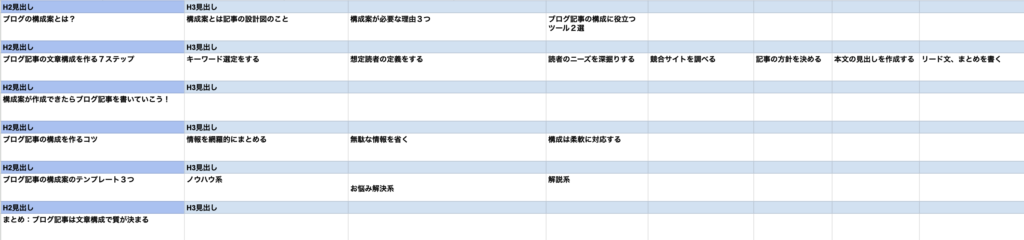

ブログ記事の文章構成を作る7ステップ

では、ブログ記事の構成案の作り方を7ステップで解説していきます。

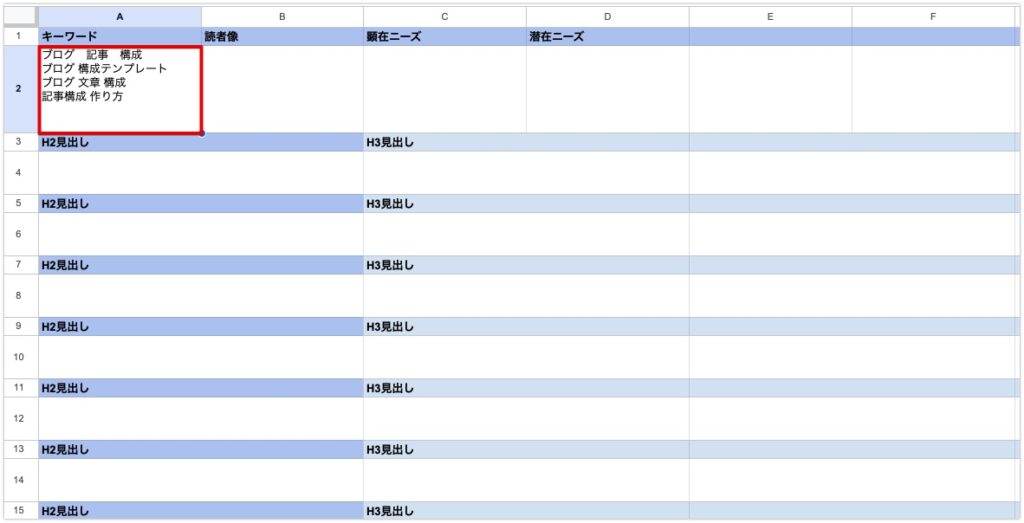

キーワード選定をする

まずは、主軸となるキーワード選定をします。

キーワードを決めて構成案を作ることで、SEOの流入を狙えたり、読者の悩みを解決しやすくなります。

キーワード選定の流れ

- 主軸となるキーワードを決定する

- 検索ボリュームを調べる

- 執筆キーワードを決める

まずはジャンルに合わせ、主軸となるキーワードを決めます。

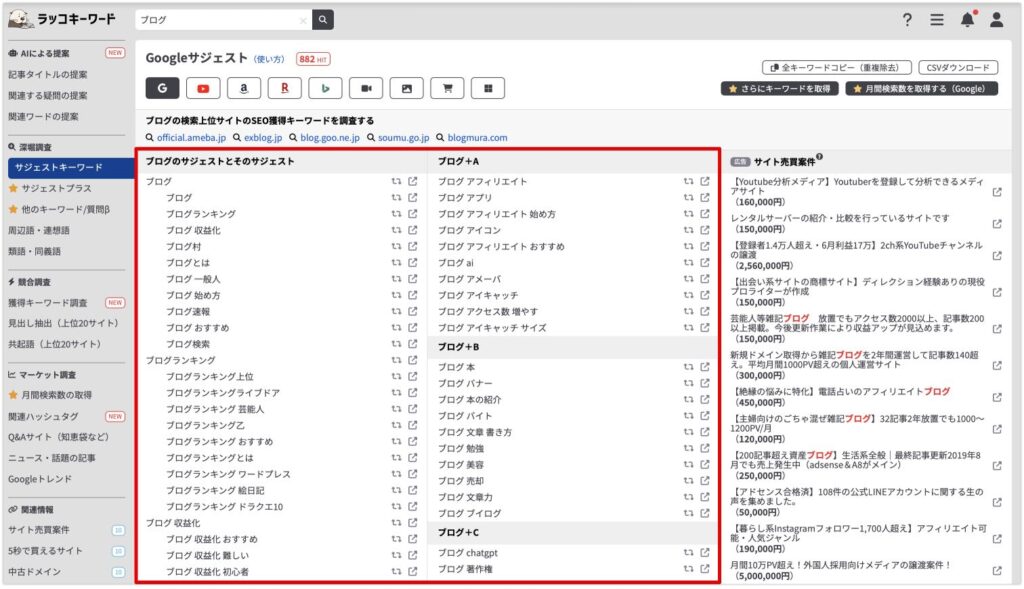

今回は、ブログに関する情報発信すると想定し、「ブログ」を主軸のキーワードに設定しました。

※まだブログのテーマ(ジャンル)が決まってない方は、失敗しないブログテーマ(ジャンル)の選び方を紹介!【初心者向け】をご覧ください。

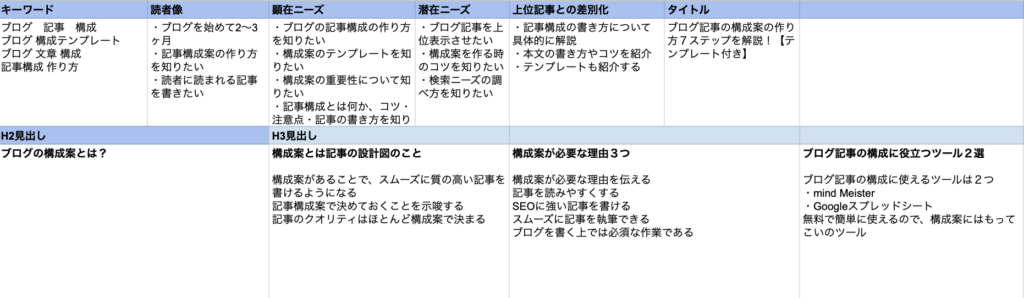

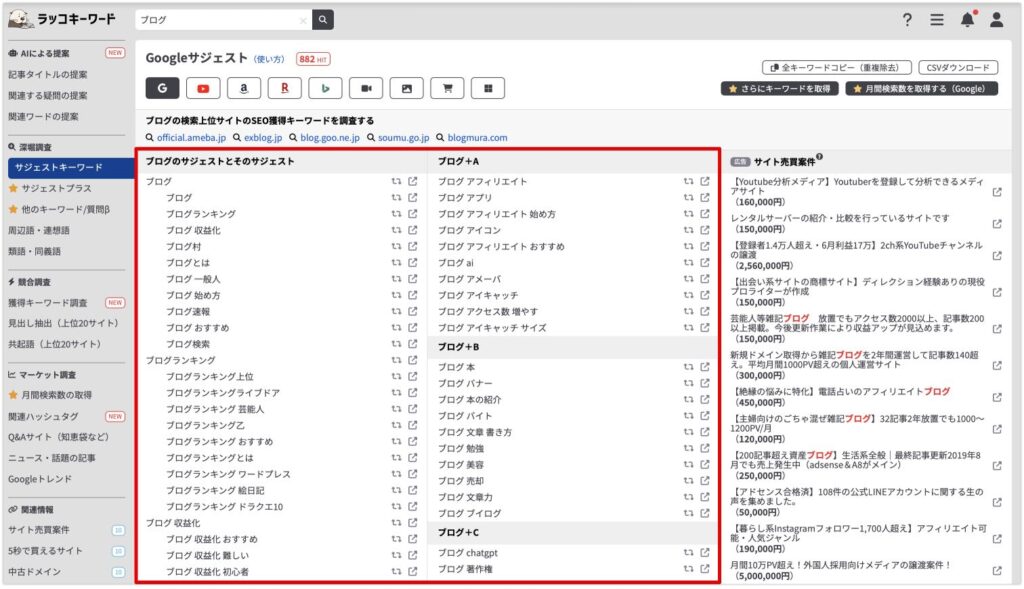

次にキーワードの検索ボリューム(月間検索数)を調べていきます。

ここで使用するツールは、無料のラッコキーワードがおすすめです。

ラッコキーワードに移動したら、主軸キーワードを検索します。

-2023-08-07-15-57-54-1024x326.jpg)

-2023-08-07-15-57-54-1024x326.jpg)

すると、「ブログ構成」「ブログ 記事 構成案」など、複合語から成るキーワードが表示されます。

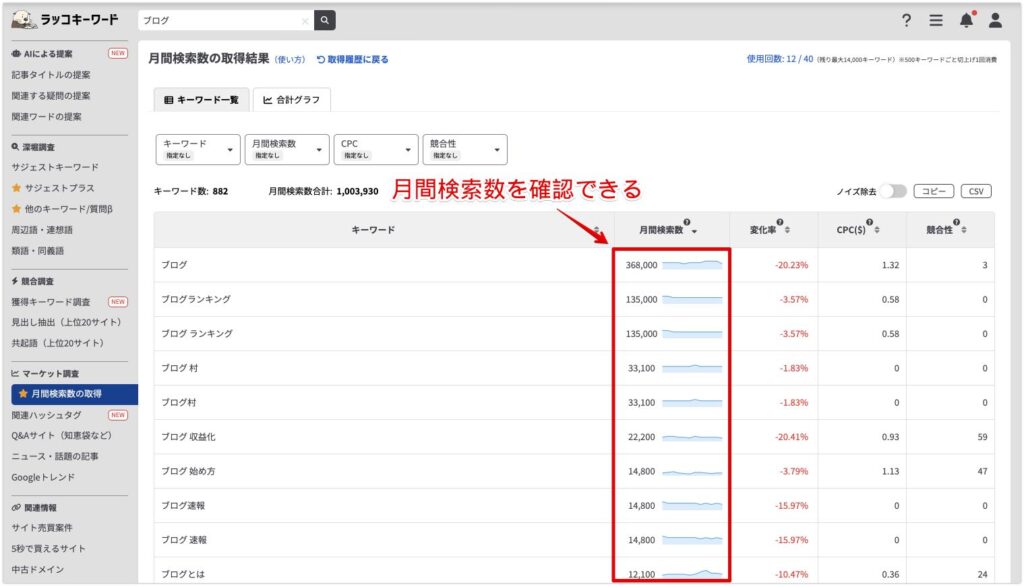

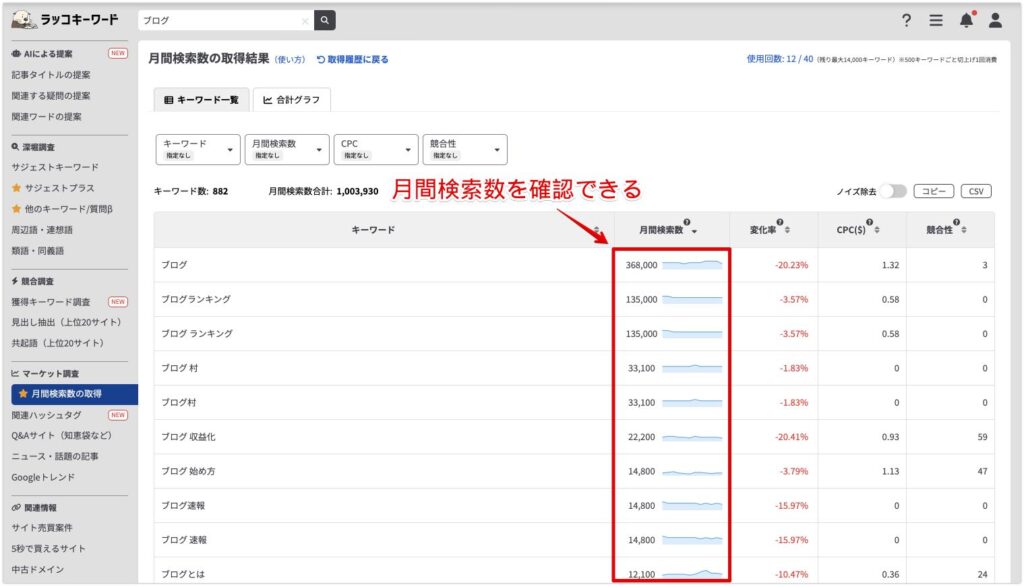

上記の検索ボリュームを調べていきますが、調べ方は主に2つあります。

検索ボリュームの調べ方

- ラッコキーワードの有料版を使う

→月500円程度のコストはかかるが、正確な検索数を調べられる - キーワードプランナーを利用する(無料)

→無料だが、100〜1,000など大まかな検索数しか調べられない

検索ボリュームは貴重なデータなので、個人的には前者をおすすめします!

ラッコキーワードの有料版を使用した際、下記のように検索数が正確に表示されます。

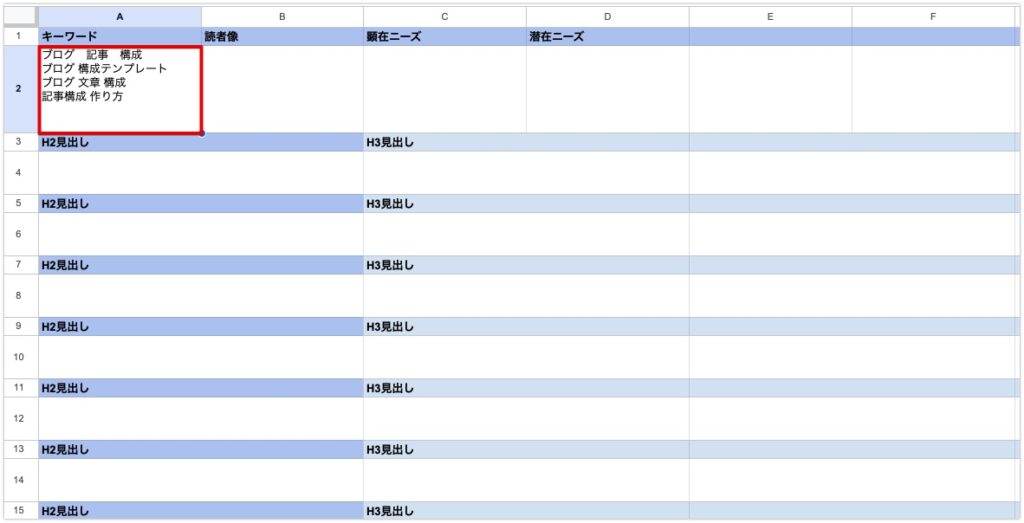

今回は、「ブログ 記事 構成」のキーワードで記事を書くことにしました。他にも関連する複合キーワードが見つかったので、まとめて記事構成のテンプレートに記載しましょう。

以上で、キーワード選定のステップは終わりです!

今回は大まかに説明しましたが、キーワード選定は時間をかけてやるべき大切な項目です。詳しくは【初心者向け】SEOに強いキーワード選定のやり方5ステップを紹介!で解説しているのでご覧ください。

想定読者の定義をする

続いて、想定読者をイメージしましょう。

想定読者をイメージすることで、より正確な読者ニーズを理解できます。

今回は、「ブログ 記事 構成」のキーワードで下記のような想定読者を設定しました。

- ブログを始めて2〜3ヶ月

- 記事構成案の作り方を知りたい

- 読者に読まれる記事を書きたい

では上記の情報をまとめて、スプレッドシートの「読者像」欄に記載しましょう。

ちなみに想定読者を設定するときは、リアルにイメージできる人を選ぶのがおすすめです。(過去の自分や友人など)

顔が浮かぶ人を想定読者に設定することで、悩んでいる人のイメージがしやすく、文章も書きやすくなりますよ。

想定読者を決めたら、次に進みましょう。

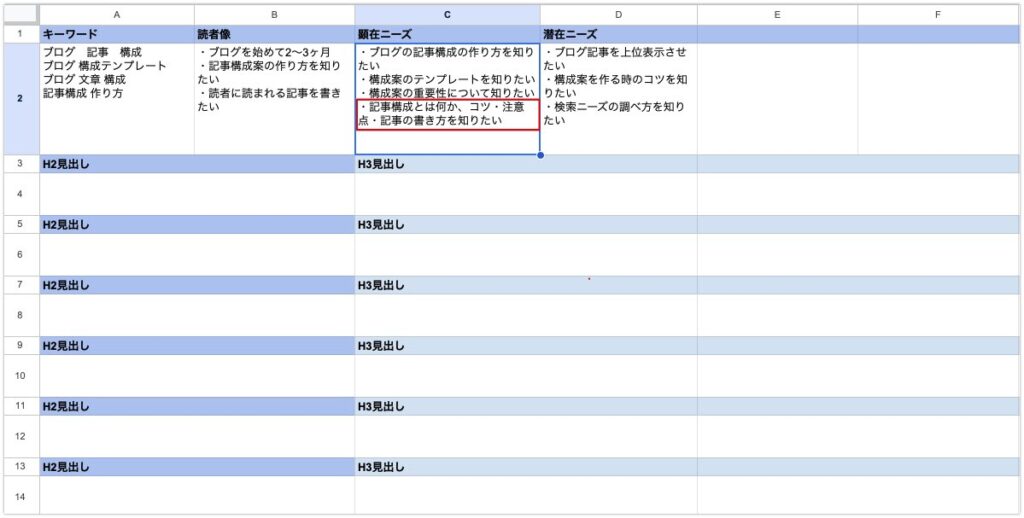

読者のニーズを深掘りする

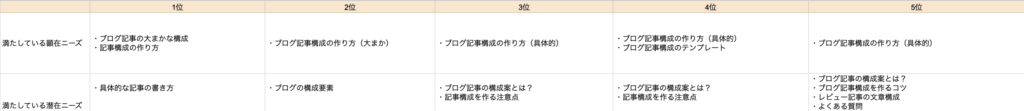

具体的な読者をイメージしたら、次にその人の「ニーズ」を深掘りしていきます。

読者のニーズは主に2種類あります。

- 顕在ニーズ:ユーザーが検索した目的となるニーズ

- 潜在ニーズ:読者自身も気づいていないニーズ

今回は、「ブログ 記事 構成」と検索する想定読者のニーズを下記のように設定しました。

「ブログ 記事 構成」の検索ニーズ

①顕在ニーズ

・ブログの記事構成の作り方を知りたい

・構成案のテンプレートを知りたい

・構成案の重要性について知りたい

②潜在ニーズ

・ブログ記事を上位表示させたい

・構成案を作る時のコツを知りたい

・検索ニーズの調べ方を知りたい

ちなみに潜在ニーズは、下記の視点で考えるのがおすすめです。

- そもそも読者が検索した理由は?

- 顕在ニーズが解消された後は、読者はどうする?

- 競合サイトは、どんな潜在ニーズの想定をしている?

思いつかない場合は、検索上位サイトを見たり、Yahoo!知恵袋を見るのもおすすめですよ。

検索ニーズの深掘りは、記事作成にとって肝心な作業です。時間をかけて、しっかり考えていきましょう。

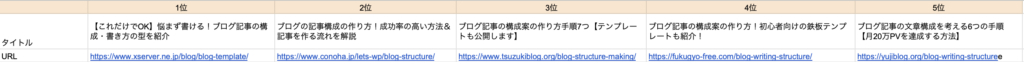

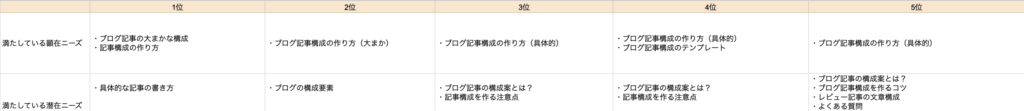

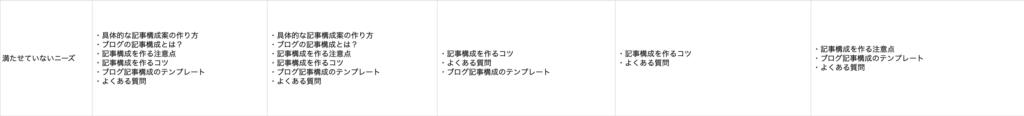

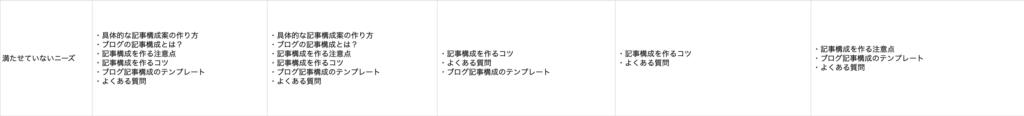

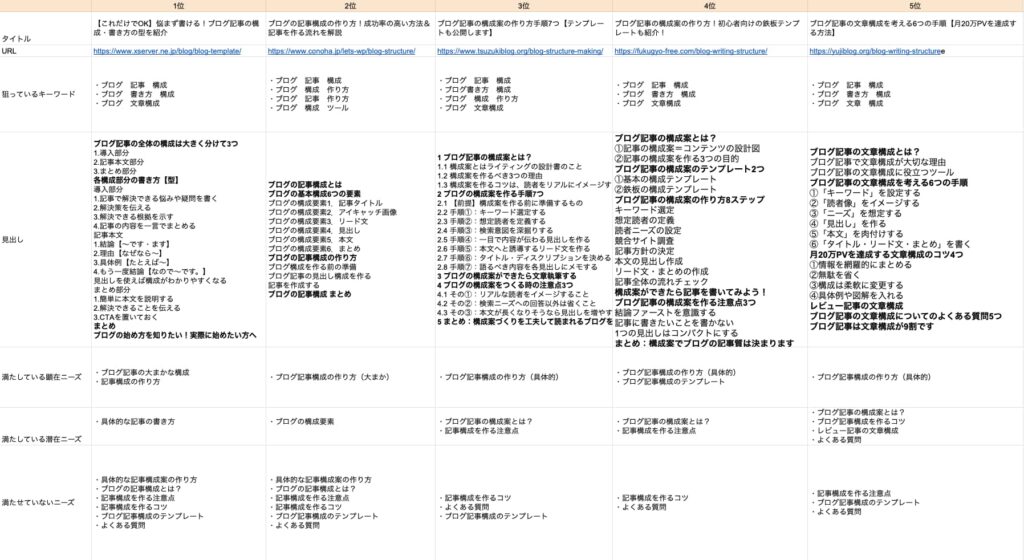

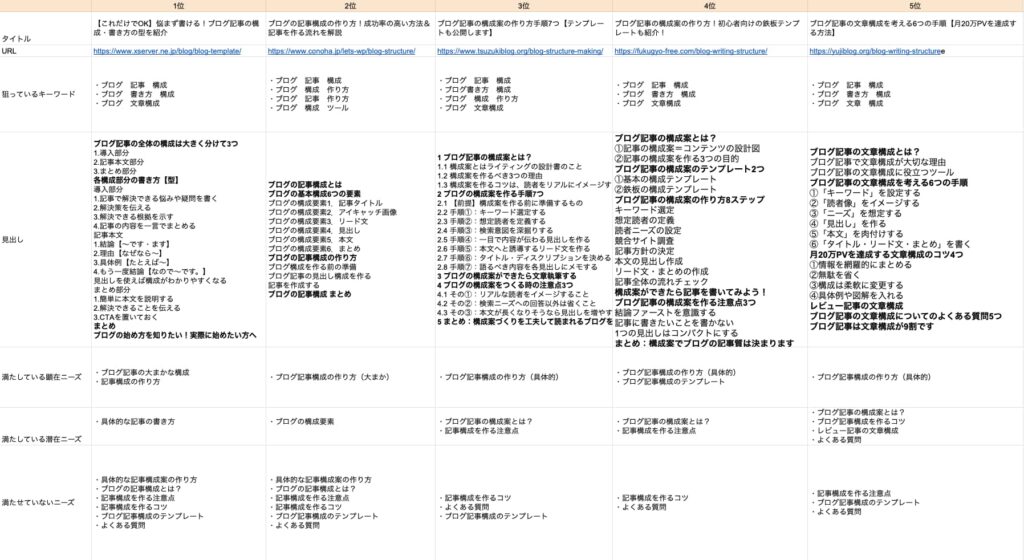

競合サイトを調べる

続いて、競合サイトを調査していきます。

ブログ運営は、競合との上位争奪ゲームです。

そのためアクセスを集めるために、競合より質の高いコンテンツを作る必要があります。

下記の流れで競合を調査して、サイトを分析していきましょう。

競合サイト調査の流れ

- 記事タイトル・URLを書き出す

- 狙うキーワードを洗い出す

- 見出しの構成を洗い出す

- 満たしているニーズを調べる

- 不足するニーズを調べる

まずは、競合の記事タイトル・URLを書き出します。

実際に「ブログ 記事 構成」と検索して、競合サイトから抽出しました。

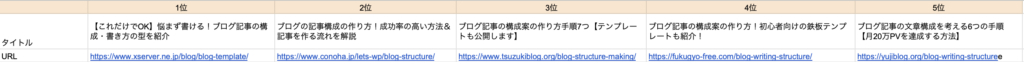

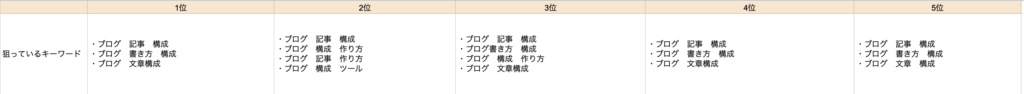

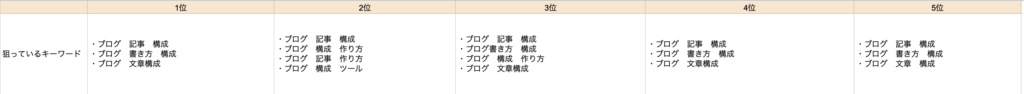

次に競合サイトが狙う検索キーワードを調べます。

ここではruri-coという無料ツールを使うのがおすすめです。

ruri-coに移動したら、狙うキーワード(今回は「ブログ 記事 構成」)を検索しましょう。

】コンテンツマーケティング・SEO用記事の調査ツール-2023-08-07-14-47-08-1024x364.jpg)

】コンテンツマーケティング・SEO用記事の調査ツール-2023-08-07-14-47-08-1024x364.jpg)

次に「タイトルへのKWD使用状況」をクリックします。

】コンテンツマーケティング・SEO用記事の調査ツール-2023-08-07-14-51-25-1024x439.jpg)

】コンテンツマーケティング・SEO用記事の調査ツール-2023-08-07-14-51-25-1024x439.jpg)

すると、競合サイトが上位表示されている他のキーワードが表示されます。

この表示された情報を、Googleスプレッドシートに書き移しましょう。

キーワード選定の際に見つけられなかったキーワードに気づいたりしますよ!

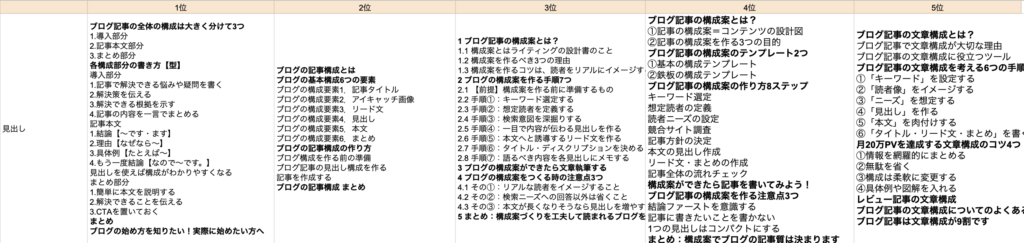

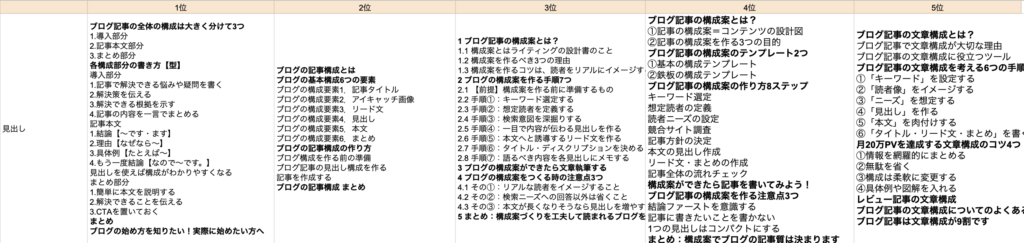

続いて、競合サイトの見出し構成を調べます。

サイトを開いて確認してもOKですが、ラッコキーワードの見出しタグ抽出が便利です。

ツールを開いたら、画面左側の検索欄にキーワードを入力しましょう。

抽出:競合サイトの見出し(キーワード)を調べてSEO対策-ラッコツールズ🔧-2023-08-07-14-57-58-1024x585.jpg)

抽出:競合サイトの見出し(キーワード)を調べてSEO対策-ラッコツールズ🔧-2023-08-07-14-57-58-1024x585.jpg)

ちなみにラッコの見出し抽出では、競合記事の文字数もわかりますよ!

見出しを抽出したら、記事構成のスプレッドシートに書き写していきます。

上位記事に共通して含まれている見出しは、満たすべきニーズと言えますね。

次に、上位記事が満たしているニーズを分析します。

上位記事を見て、その記事が解決しようとしている悩みを構成案に書いていきましょう。

ちなみに読者のニーズを「顕在ニーズ」「潜在ニーズ」で分けるのがおすすめです。

最後に、上位記事が満たしていない読者ニーズを調べます。

他記事にSEO順位で勝つためには、他がカバーしていない読者のニーズを満たすことが大切です。

複数の記事を比較したり、自分なりに満たすべきニーズを考えて構成案に書き込んでいきましょう。

以上で競合サイトの調査は完了です。

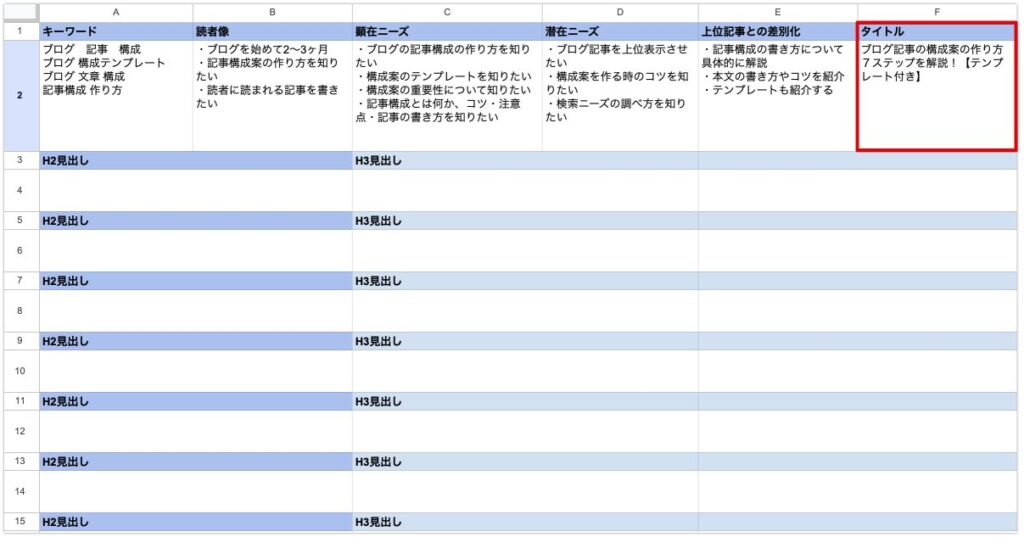

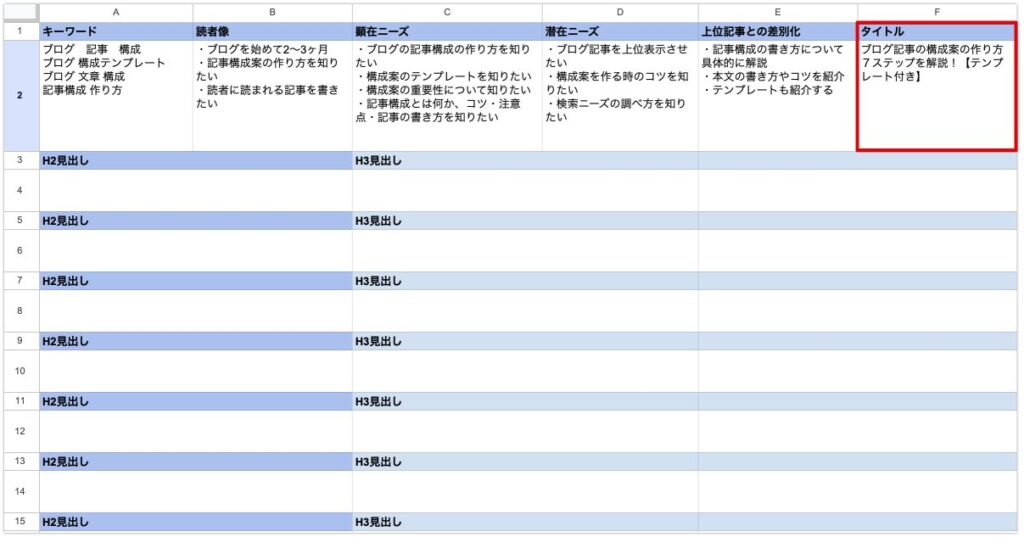

ここまでの5つのステップで下記のような競合分析シートができました。

ここからは、調査内容をもとに記事構成を作り込みます。

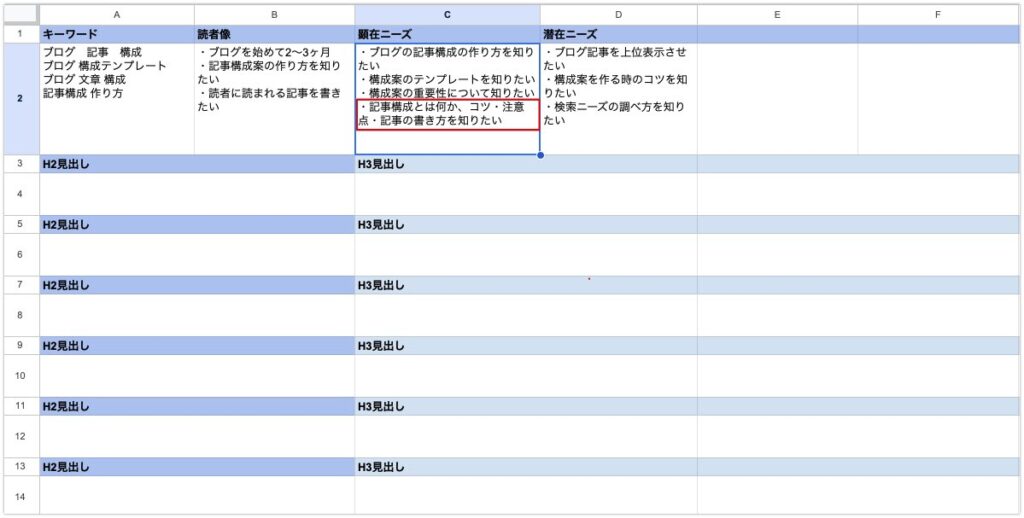

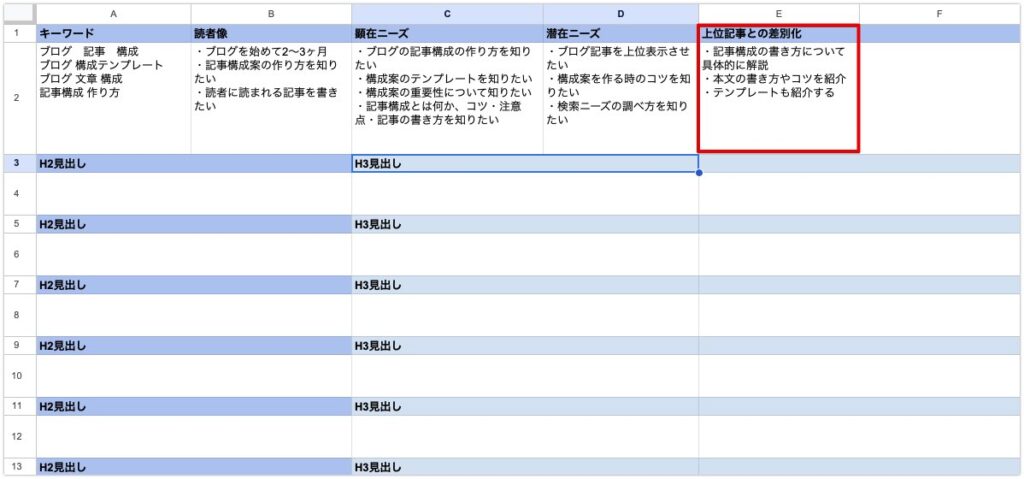

記事の方針を決める

続いて、先ほどの調査情報を元に記事の方針を決定します。

- 想定読者・ニーズを再考する

- 上位記事との差別化をする

- 記事タイトルを考える

先ほどの競合調査で、自分で思いつかなかったアイデアを見つけた方も多いでしょう。

そこで、改めて想定読者やニーズを考えて、記事構成のスプレッドシートに記入していきます。

「じゃあ最初から競合からニーズを探せばいいんじゃないの?」と考える方もいますよね。

しかし自分で考えないと、競合に考えを引っ張られてアイデアが出づらくなります。

自分のアイデアと競合のアイデア両方から想定読者やニーズを設定しましょう。

次に上位記事との差別化をしていきましょう。

競合と同じニーズを満たしても、オリジナルな記事には勝てません。

先ほどの競合調査で、他サイトの「満たすニーズ」と「満たしていないニーズ」が分かったので、スプレッドシートに記入していきましょう。

Googleは似た記事を上位表示しないので、他記事よりもニーズを満たしてSEO順位を高めましょう。

最後に記事のタイトルを考えましょう。

タイトルは、記事の中で読者が最初に目にする重要なものです。

下記のポイントを意識しながら、クリックされやすい魅力的なタイトルを考えていきましょう。

- 文字数は32文字前後

- 検索キーワードを含める

- 大事な情報は冒頭13字に入れる

- 数字を含める

- ターゲットを絞る

- 理由・方法を書く

- 実績・経験を書く

- 簡単さをアピールする

- 新情報であることを示す

- キラーワードを使う

- 読者に問いかける

今回は、下記のような記事タイトルを考えました。

記事タイトルの付け方について、詳しくは下記記事をご覧ください。

本文の見出しを作成する

続いて、本文の見出しを作成します。

- 見出しを設定する

- コンテンツ内容をメモする

まず、記事の見出しを設定します。

見出しを作るコツは、見ただけでコンテンツの内容を理解できるようにすることです。

下記のポイントを抑えて、読者の顕在ニーズ・潜在ニーズを満たす構成を作りましょう。

- 本文では、H2から使う

- H2~h6の大小関係を守る

- 狙っているキーワードを含める

- 見出しで内容を伝える

- シンプルにまとめる

- 顕在ニーズ→潜在ニーズの順番で並べる

ポイントは、読者が1番知りたい情報(顕在ニーズ)をしっかり提供して、後から追加情報(潜在ニーズ)を出す流れにすることです。

今回の「ブログ 記事 構成」の場合、下記のような構成を作成しました。

見出しの構成を練る時は、徹底的に読者ファーストを意識しましょう。「どんな情報を知りたいのか?」「不要な情報を伝えていないか」を考えながら、読者に寄り添っていきましょう。

見出しの作り方について、詳しくは下記記事でまとめています。

次に記事で語る内容をメモしていきます。

メモをすることで、ライティングの作業をスムーズに進めることができます。

執筆中に手が止まることも防げますよ!

メモを書くときは、「PREP法」を使うのがおすすめです。

- Point(結論):主張したいこと

- Reason(理由):主張を支える根拠

- Example(例):主張の具体例

- Point(結論):再度主張する

上記の「型」を意識することで、執筆しやすく読者にもわかりやすいコンテンツが作れますよ。

今回は、下記のようにまとめました。(一部)

ぜひ語るべき見出しの下にメモしていきましょう。

以上で、本文の見出し作成は完了です。

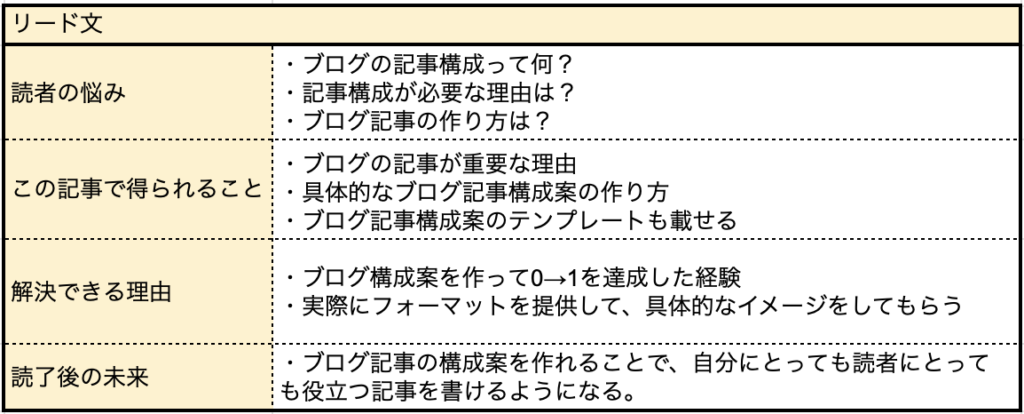

リード文、まとめを書く

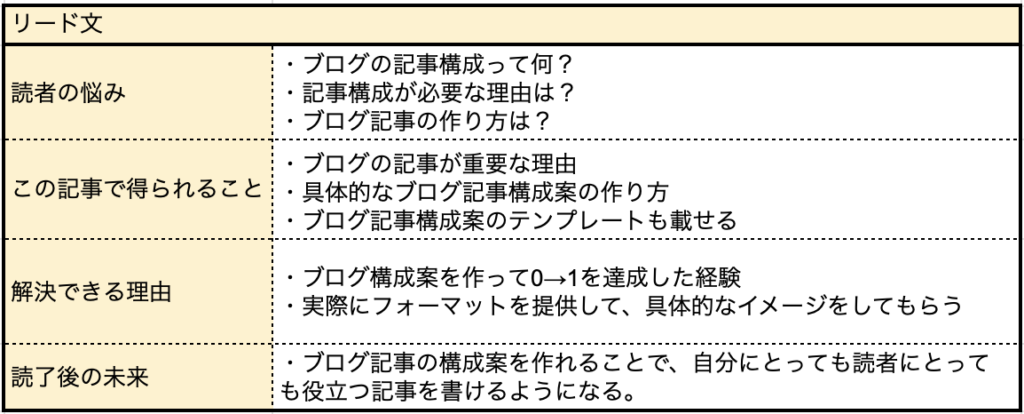

次に、ブログ記事の「リード文」「まとめ」の内容をまとめます。

まずは、リード文に書くことを決めます。

「読者が記事を読むかは、リード文で8割決まる」と言われるほど重要な部分です。

下記のポイントを抑えて、「読者に刺さるリード文」を考えましょう。

- 読者の悩み

- 悩みの解決策

- 記事に書かれていること

- 読了後の未来をイメージさせる

今回は、下記の内容をリード文に書くことにしました。

リード文の書き方について、詳しくは下記記事をご覧ください。

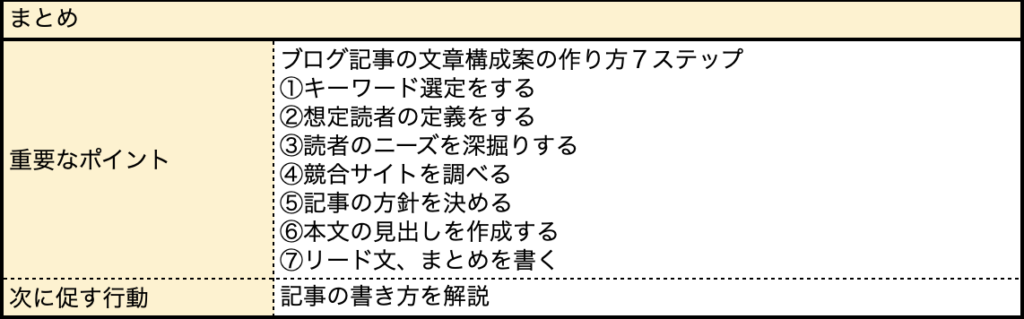

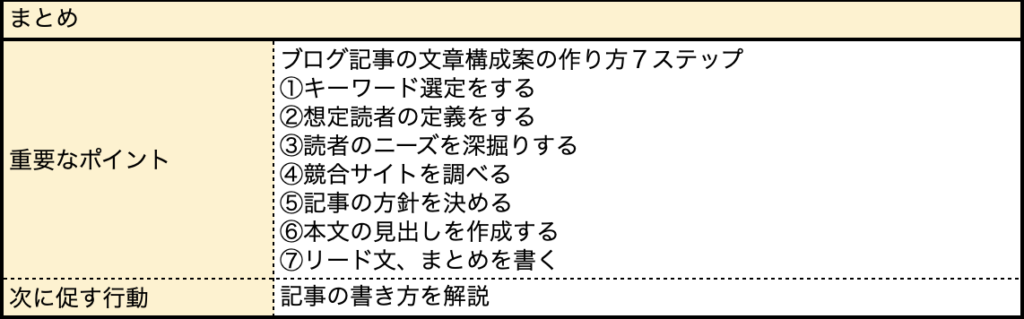

次にまとめで書くことを決めます。

まとめは、読者を次の行動に促す役割があります。

ぜひ「読者を離脱させないまとめ」を考えていきましょう。

- 記事の要点

- 次のアクションへの誘導

今回は、下記の内容のまとめを作成しました。

まとめの書き方は、下記記事で紹介しています。

これでブログ記事の構成案を作るステップは完了です。

最終チェックとして全体を確認することも忘れないでくださいね!

- 読者のニーズを満たせているか

- 解説の順番は適切か

- 不要な情報が入っていないか

違和感があれば、どんどん修正していきましょう!

構成案が作成できたらブログ記事を書いていこう!

構成案が完成したら、ブログ記事を書いていきましょう。

すでに内容はメモしてあるので、それを文章にしていけば完成しますよ。

ライティングのコツは、想定読者に向けて文章を書くイメージです。

読者に刺さる文章で記事を書けるので、ぜひ試してみてください。

ちなみに文章が途中で止まりそうになったら、「相手はどんな質問をしてくるかな?」など架空の会話をイメージすると書きやすいです。

その他、ブログを書く流れやコツについて、下記記事で詳しく解説しています。

ブログ記事の構成を作るコツ 3つ

では次にブログ記事の構成を作るコツを紹介します。

上記について1つずつ解説します。

情報を網羅的にまとめる

ブログの記事構成では、網羅的に情報をまとめることを意識しましょう。

Googleは「コンテンツを読み終えたユーザーが、あるトピックについて、目的を果たすために十分な情報を得たと言えるか?」ということを重視しています。(Helpful Content Update)

そのため、「再検索」されるような記事は評価が低いと考えられます。

- 検索1位のページを読む

- 解決せずにもう一度Google検索する

- 検索2位の記事を読む

- イマイチなのでまたGoogle検索をする

このような再検索をさせないために、「読者が1つの記事で満足する」ような網羅的な記事構成を目指しましょう。

無駄な情報を省く

ブログの記事構成では、できるだけ無駄を省きましょう。

無駄があると、読者が離脱する原因になりかねません。

例えば、

- ニーズの高い情報から順に書く

- 自分よりも読者を優先する

- どうでもいい話を減らす

など「検索ニーズ以外の内容を書かない」という意識で記事を書いていくのがおすすめです。

それでも自分の経験談を語りたい方は、戦略的に記事に盛り込みましょう。

- Point(結論)

- Reazon(理由)

- Example(具体例)←自分の体験を盛り込む

- Point(結論)

このように具体例で体験談を話すことで、「権威性・専門性」を高められますよ。

構成は柔軟に対応する

読者の顕在ニーズ・潜在ニーズに応えるために、適切な情報量で伝えましょう。

ダラダラと本文が続くと、ストレスで離脱する可能性があります。

具体的な対策として、

- 見出しの中の情報が多い

H3をH2に格上げして、情報を詳細に伝える

- 見出しの中の情報が少ない

H2をH3に格下げして、コンパクトに伝える

など、大きな話題を丁寧に解説したり、小さな話題を圧縮したりしましょう。

また、記事全体にPREP法を使うのも一つの手です。

- リード文

- Point:ブログ記事の構成とは?

- Reazon:ブログの記事構成が必要な理由

- Example:ブログの記事構成の作り方

- Point:ブログの記事構成を作ろう

- リード文

- Point:ブログは1年継続しよう

- Reazon:ブログを1年継続すべき理由

- Example:ブログを1年継続した結果

- Point:ブログは最低でも1年継続しよう

このように読者の理解をサポートできる論理展開ができるので、ぜひ使ってみてください。

ブログ記事の構成案のテンプレート3つ

最後にブログ記事のパターン別にテンプレートを用意しました。

ぜひ構成作りの参考にしてみてください。

記事構成のテンプレート3つ

ノウハウ系のブログ記事

「ブログの書き方」「アフィリエイトの始め方」などノウハウを提供する記事。

お悩み解決系のブログ記事

「ダイエットを成功させたい」といった顕在的な悩みに対して、ダイレクトな解決策を紹介する記事。

解説系のブログ記事

「ブログとは」など単語の意味などを解説する記事。

では順に解説していきます。

ノウハウ系

- 基礎知識の解説

- ノウハウの手順

- ノウハウを使う時のコツやポイント・注意点

- ノウハウ実践後のステップ

基本的にノウハウ系の記事では、まず基礎知識を解説します。

その後、手順やコツ、ポイントや注意点を解説する流れがほとんどです。

ちなみにこの記事はノウハウ系の構成なので、参考にどうぞ

お悩み解決系

- 悩みの原因や理由

- 悩みの解決策

- 解決策のコツや注意点

- 悩みを解決した後のステップ

お悩み解決系のブログ記事を読む読者は、「原因や理由を知りたい」と考えている人が多いです。

原因や理由を伝えた後に対策を解説すると、スムーズな流れが作れます。

以下、お悩み解説系記事の構成例です。

- H2:筋トレが続かない原因

- H2:筋トレを継続する方法 ◯選

- H2:筋トレを継続する際の注意点

- H2:筋トレを継続しよう!

解説系

- 基礎知識の解説

- ワードの詳しい解説

- ワードの活用法

- 知識を得た後のステップ

解説系のブログ記事では、ノウハウ系と同じく、最初に前提となる基礎知識を解説します。

また、解説だけでなく「どう活用するのか」まで書けると、読者に役立つ記事を書けますよ。

以下、解説系記事の構成例です。

- H2:ASPの簡単な解説

- H2:ASPに登録する流れ

- H2:ASPを使って稼ぐ方法

- H2:ASPに登録しよう!

自分の目的に合わせて使い分けてみてくださいね!

まとめ:ブログ記事は文章構成で9割決まる

今回は、ブログの構成案の作り方を解説しました。

記事のクオリティは、文章構成で9割決まります。

しっかりした文章構成を作ると、執筆がスムーズにできますし、読者にとっても読みやすい記事になります。

結果的に質の高い記事が作れるので、ぜひ本記事を読みながら繰り返し実践してくださいね。